當AI闖進品牌農業,它究竟能做什么?

原發表日期:2023-08-09

來源:農參

作者:孫曉雨

今年4月,鐘薛高發布利用AI技術打造的雪糕產品Sa'Saa系列,這也是目前中國市場上首款從起名到口味,再到設計,由AI參與甚至主導,并融合了中國文化的冰淇淋產品,其價格不高,是一次全新的嘗試。

今年4月,鐘薛高發布利用AI技術打造的雪糕產品Sa'Saa系列,這也是目前中國市場上首款從起名到口味,再到設計,由AI參與甚至主導,并融合了中國文化的冰淇淋產品,其價格不高,是一次全新的嘗試。

一、AI預測:賣什么?賣給誰?

《2022年農產品加工行業最新發展現狀分析》中顯示,農產品加工業是我國最大的制造業,其中2021年中國農產品加工業營業收入18.1萬億元,同比增長25.2%;預計2022年我國農產品加工業營業收入將繼續增加。但目前我國農產品加工業仍處于初級加工階段,產業鏈較短,加工標準制定不健全,科研經費的投入強度穩定提高,但是科技成果轉移轉化尚不成熟。

農產品好不好吃不僅取決于品種和產地,也受烹飪手法、加工方式的影響,對于農產品食品開發企業來說,一步一步地試錯將會面臨極高的風險,一旦研發出的產品沒有得到市場的良好反饋,造成的損失是巨大的,如何預測消費者的喜好成為農食產品開發的焦點。

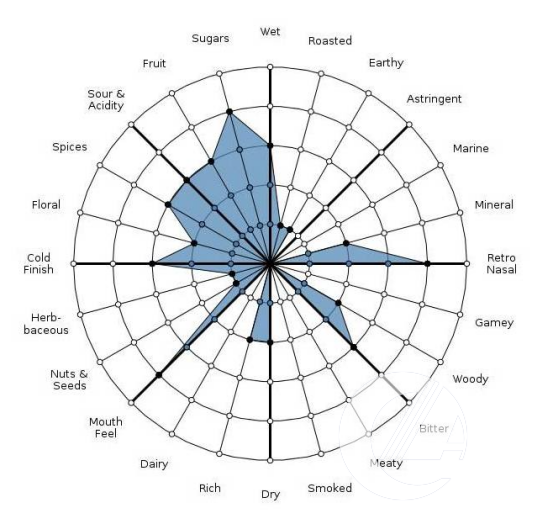

2020年10月,Hello Future Summit 2020遇見未來科技峰會在上海舉辦,在設置的食品黑科論壇上,來自美國的人工智能公司Analytical Flavor Systems(簡稱AFS)亞太區項目負責人李宗雋介紹,AFS研發的手機應用Gastrograph專注于通過人工智能探索人類味覺的潛意識感知,進而預測未來的風味潮流并幫助食品企業優化產品。可以幫助使用者分辨所品嘗食物的具體風味和成分,并根據用戶不斷反饋的風味品嘗數據,逐漸了解各地人群的口味偏好。

在明確了不同地區口味偏好后,與其合作的食品公司可以根據AFS的數據進行建模模擬,尋找到最可能受消費者歡迎的食品配方,從而最大程度保證食品的市場受歡迎度。

人工智能平臺Gastrograph工作原理圖示

目前Gastrograph已經收集了上百個主干數據,每個主干數據又包括上千種食品飲料記錄,現在已經拓展了25個國家。這些數據經過學習訓練成為模型之后就可以預測很多消費者食物偏好,比如它可以判斷出某個地區20到30歲年輕女消費者對某種食物的口味偏好,從而賦能食品企業精準研發和投放。

AI口味預測有助于提前了解消費者的喜好,繪制目標消費者群像,解決“賣什么、賣給誰”的難題,有效避免因為口味與市場端不匹配造成的損失。同時,AI與普通的大數據相比,具有個性化和精密的算法,能夠大大減少數據分析的時間和人力成本,縮短產品開發的周期,并且消除決策中的主觀性干擾,例如華盛頓州立大學研發的“電子舌頭”(e-tongue)對每種味道的感知能力分辨準確率達到 93%,并且在品嘗辣味時不會味覺失靈。

我國的農業生產主體與市場的聯系還不緊密,在這一理論和技術的框架下,農產品的加工產品開發可以更加便捷地與消費者進行交互,以終為始,從消費端的需求出發設計產品。當然,利用人工智能收集個人信息一直存在爭議,如何更好地解決這一問題還需要不斷考量。

二、AI品控:信息溯源,標準一致

隨著消費觀念的進步,消費者對品質的要求提升,同時對產品信息溯源的需求日益增加,有興趣知道產品的每一個環節。

阿里云是阿里巴巴旗下全球領先的云計算及人工智能科技公司,阿里云總裁胡曉明表示:“人工智能要與產業相結合才有自身的價值,我們希望通過阿里云為農企‘對癥下藥’,找到痛點,實現中國農產品的‘三級跳’。”

ET農業大腦通過收集和分析數據來實現AI養豬,實時記錄每頭生豬的ID、日齡、身長、體重、體溫、進食次數、運動量、健康分值等數據。綜合借助聲音識別、圖像識別和紅外線測溫等技術,系統可通過豬的體溫、咳嗽、叫聲等作判斷是否患病,提前預警疫情。

在信息錄入的基礎上,每一頭豬也會有自己的身份證,并建立相應的檔案,將每頭豬的品種、重量、喂養天數、出生日期、病情史等信息輸入檔案。可以將養豬模式由大規模養殖向深度和精細化養殖轉變,根據每頭豬的情況制定個性化的養殖方案,通過紅外線測溫技術了解豬的體溫、發病情況,避免交叉感染。

一頭豬從出生到上桌,是跑了100公里還是500公里?是什么品種?在哪里養殖?是否有不良因素等等這些信息,將會呈現在一份數據標簽上并展示給食客。我國養豬產業至今仍然受困于精密技術管理的缺失,使用AI可以簡化流程,幫助養豬戶降低成本,獲得更高的收益。

其次,AI技術能夠實現更加精準的品控,使食品的口味和質地保持一致。百事公司訓練了一個人工智能大腦來測量奇多薯片(Cheetos)的各項數據,形成一個AI品控系統,觀察并檢測何時需要調整生產。

這一技術也將有助于我國農產品加工與預制菜產業降本增效,幫助其實現產品的標準化生產。

三、AI設計:低成本,高創意

元一智庫在全國首次提出“第一臉譜”理論,品牌臉譜=包裝,利用強承諾文本、強烈的文化視覺符號構成消費者信服的購買理由,并尋找與消費者記憶中熟悉相關的文化本源建立品牌連接,最大化減少傳播阻力。

產品的“第一臉譜”效應在食品領域尤其突出,人們根據包裝的色彩和質感的第一印象來判斷“看上去好不好吃”,從而影響產品的銷量。農產品的包裝設計需要大膽的色調才能擺脫傳統上“不值錢”的形象,例如之前火遍全網的“3D楊梅”。盡管人們對AI設計還抱有質疑,但AI所能提供的創意和驚喜仍然令人著迷。

調侃AI設計的表情包

ChatGPT發布之后,AI熱就未曾停歇,無論是行業巨頭還是初創公司都在積極尋求應對新一輪AI風潮的方法,越是大品牌就越積極地擁抱AI。

乳企巨頭伊利官宣了6款AI包裝,給人眼前一亮的新鮮感,這也是乳品行業的首款AI包裝。關鍵詞是科技感、自然生機、東方美學、未來感、極簡和童真,這些AI包裝設計頗具視覺沖擊。據了解,該系列包裝設計過程均由AI主導,在品牌給到的六大元素基礎上,AI設計了線條流暢、簡潔大方的包裝作品。

Midjourney(以下簡稱MJ)是一款2022年3月面世的AI繪畫工具,經過大量的實驗證明,它生成的包裝設計質量是很高的。FoodTalks近日發表的文章中,用MJ制作了大量的乳制品包裝設計,在創意腦暴階段,MJ除了能夠根據關鍵詞快速生成大量視覺爆炸、效果極佳的設計,在靈感發散度上也表現得極其出色。MJ的隨機性經常會產生意料之外的驚喜;結合ChatGPT這一創意放大器,創意批量生成的能力指數級提升,帶來了更多靈感方向。

用MJ設計的梵高星空系列酸奶包裝

AI設計存在著一些局限,對某些細節的把控不到位,小到LOGO、文案、配料表,大到整體與產品風格的契合度,要生成可以落地的商業包裝設計,仍然需要人類設計師的有機參與。但無論如何,它都給食品包裝乃至農產品的包裝提供了非常重要的靈感庫。

食驗室與東西制造局用AI設計的“輕巧麥麗素”包裝及海報

食驗室的創始人孫思達通過將不同部門員工設計的AI包裝進行銷售量統計,發現使用AI的能力和個人的設計水平并沒有任何關系,因此它可以實現非專業的人員進行操作,方便加入各種理想的關鍵詞拓寬創意的可能性。

他認為,AI設計一份70分的產品包裝是極其容易的,利用AI發散的思維來獲得創意靈感,再讓專業的設計師進行后期的調整修改,將原本一周的工作縮短到幾個小時,大大減少了工作量,并且結果相對穩定,成為產品包裝設計的加速器。同時,AI能夠迅速生成豐富的海報,在營銷場景上別出心裁。

四、AI反饋:優化供應鏈

鐵丁老師認為,在農產品的食品開發落地過程中,始終存在著體驗營銷與單向溝通,許多地標農產品對于消費者來說僅僅是聽過,但沒吃過,缺乏體驗性的營銷致使農產品市場溝通不暢,并且無法收集終端的信息進行分析和反饋,造成農產品品牌在市場上競爭力不強。

拼多多作為中國最大的水果網上銷售平臺之一,其模式強調的是人以群分,通過把相似的人湊到一起,迅速起量,優化供應鏈,從而帶來了更高的性價比。拼多多創始人黃崢提出必須要正視中國的供應鏈現實,中國還沒有一個很好的適合農產品上行的物流基礎設施,此前的快遞系統只適用于一定銷量內的訂單,如果用來運水果會產生一定損耗,勢必會造成用戶滿意度的下降。

為了改變這一現狀,拼多多利用AI為廠家推廣提供數據支持,將C端的消費行為數據通過平臺實時反饋給供應鏈,而供應鏈在競爭環境中得到優化,通過AI來更好地實現C2B。這適應了“少庫存、高訂單和短爆發”的平臺特性,能更好地在用戶需求和資源之間實現匹配。拼多多利用巨大的人群鏈接性完成人與貨的重新匹配,通過聚齊巨大的消費量,撬動了商家、物流方的意愿。以用戶的意愿和滿意度為杠桿優化了農產品的供應鏈。

五、結語

AI時代已經來臨,正如食驗室的創始人孫思達所說,“擁抱AI,不要有排斥心態,才能持續探索AI和設計的無限可能性。”

在中國農業迅速現代化、智能化的今天,如何利用更加高效便捷的工具完成農產品向食品的蛻變至關重要。未來,AI強大的預測能力和生成能力將會重構農業品牌,在農業領域扮演不可替代的角色。

參考資料:

[1]FoodTalks:“AI有沒有可能做出一款90分的產品?” 丨食驗室、東西制造局分享

[2]人工智能平臺Gastrograph:利用數據探測口感,讓食物更符合你的口味

[3]拼多多黃崢:AI應該解決真真實實的農民問題